지난 9월 1일, 한남동에 새로운 미술 공간이 문을 열었다. 이탈리아 출신 디렉터 가이아 무시Gaia Musi가 이끄는 ‘마이어리거울프Meyer Riegger Wolff’ 갤러리는 독일의 ‘마이어 리거Meyer Riegger’와 프랑스의 ‘갤러리 조슬린 울프Galerie Jocelyn Wolff’가 함께 운영한다. 두 갤러리는 지난 10년간 아시아 시장에서 서로를 보완하며 활동해 왔고, 이번 서울 갤러리 오픈을 통해 본격적으로 한국 시장에 발을 내디뎠다. 프리즈 서울 기간에 맞춰 개관전〈지난밤 꾼 꿈Heute Nacht geträumt〉으로 찾아온 갤러리는 오픈 직후부터 미술계의 이목을 끌었고, 자연스레 시선은 전시와 더불어 공간 그 자체로 향했다.

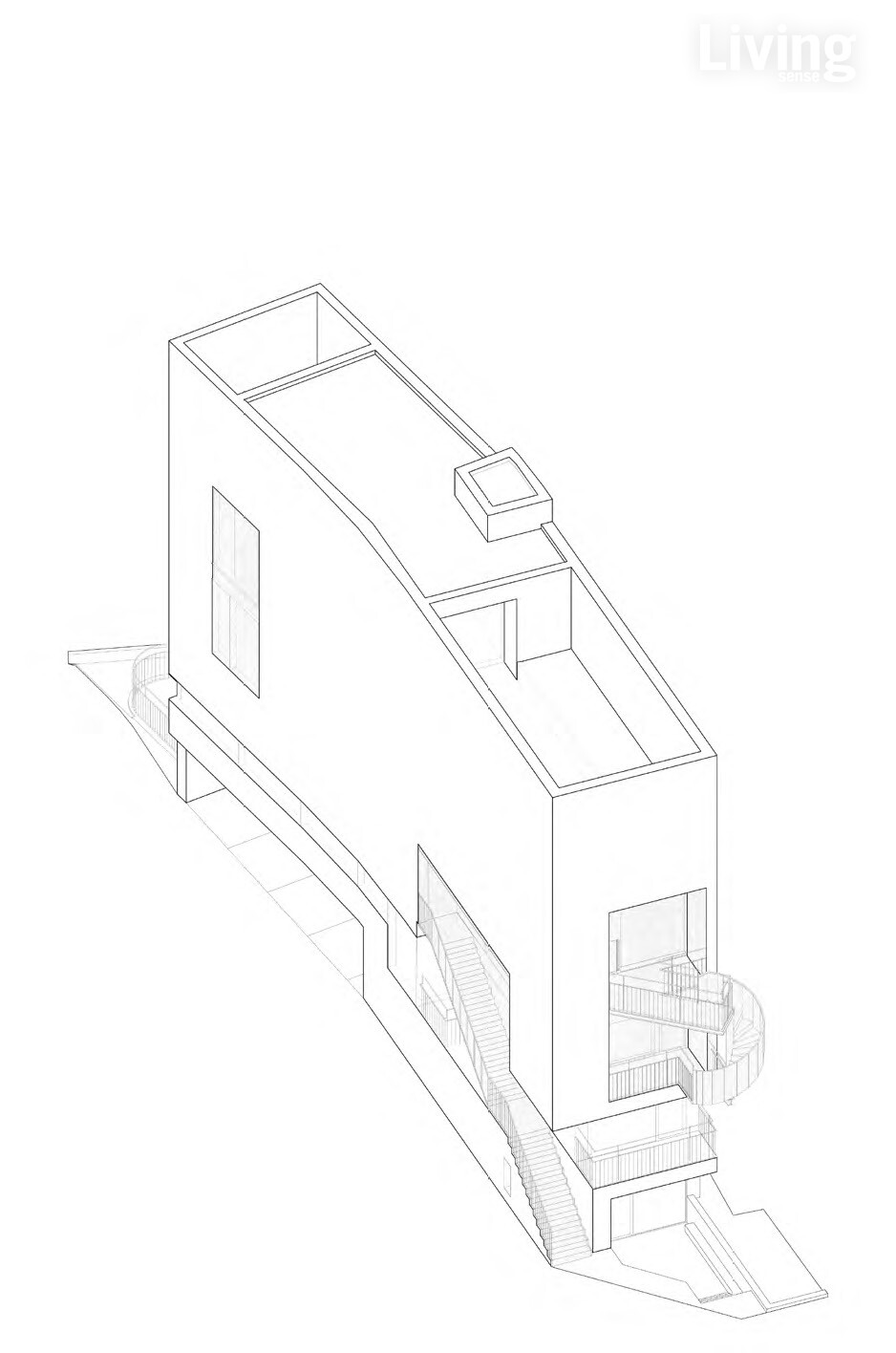

붉은색 계단과 흰 벽의 대비가 인상적인 이 건물은 약 6년 전, ‘원오원 아키텍스ONE O ONE architects’를 이끄는 최욱 건축가가 설계한 작품이다. 한동안 레스토랑으로 사용되었다가, 갤러리가 들어서며 최욱 건축가가 직접 리모델링했다. 그는 본래 이 건물을 설계할 당시, 1층과 지하층이 서로 유기적으로 이어지는 엔터테인먼트 공간을 구상했다. 대지의 폭이 약 4m, 길이는 20m 남짓으로 직사각 형태로 길고 협소했기에 공간을 효율적으로 사용하는 것이 핵심이었다.

주차 공간을 확보하다 보니 1층 면적이 줄어들었는데, 지하층과의 단절을 피하고자 천장에 보이드Void 공간을 두었다. 덕분에 위층에서 아래층이 한눈에 내려다보이며 시각적으로 열린 구조가 완성됐다. 최욱 건축가는 이러한 공간적 특성을 살려 이곳이 전시나 강연 같은 문화적 프로그램을 담아내는 공간이 되면 좋겠다는 생각을 품고 있었다고 한다. 몇 년이 지나 1층과 지하층이 갤러리 공간으로 쓰이게 되자, 그는 본래의 구조를 해치지 않으면서도 예술 작품이 가장 돋보일 수 있도록 새롭게 단장했다.

가이아 무시 디렉터 역시 건물의 원형을 존중해 달라고 당부했다고. 이에 따라 골조는 그대로 두되, 벽과 바닥을 정돈하고 공간을 분할한 뒤 동선을 다듬는 방식으로 리모델링이 이루어졌다. 회색빛 노출콘크리트가 주는 묵직함과 불필요하게 꾸미지 않은 구조, 그리고 자연스럽게 이어지는 동선은 최욱 건축가가 지향하는 담백한 아름다움을 담았다. 단정하지만 생동감 있는 건축물 안에서, 신생 갤러리의 새로운 가능성도 조용히 피어나고 있었다.

01 건축이 연출하는 생동감

건물이 들어선 대지는 폭 4m 남짓의 매우 좁은 땅이었다. 사람들은 이곳을 보행로 정도로 여겼다고 한다. 그러나 붉은 계단과 흰 입면이 어우러진 건물이 들어서자, 거리에 새로운 풍경이 생겼다. 흰 벽 앞을 사람들이 오가고, 노출된 붉은 계단을 오르내리는 사람들의 생활상이 돋보이며 ‘라이브니스’, 즉 생동감을 더하게 되었다. 발코니에 잠시 기대어 쉬는 사람들의 모습은 작은 동네의 풍경처럼 따뜻한 분위기를 만든다. 또한 누구에게나 열려 있는 갤러리의 존재는 한층 활기찬 거리의 모습을 완성한다.

02 붉은색의 리듬

흰 벽과 대비되는 붉은색은 강렬한 인상을 준다. 붉은 난간과 계단, 1층 앞의 벤치, 그리고 창 프레임까지 이어지는 적색의 흐름은 시각적인 경쾌함까지 선사한다. 건축주는 처음엔 붉은색의 사용을 주저했지만, 최욱 건축가는 여러 차례 배색 시뮬레이션을 통해 이 색이 공간에 산뜻함을 불어넣는다고 설득했다. 또한 붉은색은 궁궐 등 한국 전통 건축에서 자주 사용된 색으로 주변 환경과도 자연스럽게 조화를 이룬다.

03 구조의 합리성

기존 건물의 골조는 콘크리트 벽으로, 최소한의 재료를 이용해 경제적으로 마감한 구조다. 하지만 콘크리트 소재는 못을 박기 어려워 갤러리 벽으로는 적합하지 않았다. 이에 드로잉과 미디어아트까지 다양한 매체 전시를 위해 긴 가벽을 세워 작품을 걸 수 있는 면적을 최대한 확보했다. 작품이 주인공이 되는 공간답게, 모든 마감은 절제되고 단정하게 정리했다. 가벽은 전시의 성격에 따라 색을 바꿔 칠할 수 있어 매번 새로운 분위기 연출이 가능하다.

04 ‘한국적인’ 감각

최욱 건축가가 말하는 ‘한국적인 것’은 장식적인 요소보다는 움직임과 시선에 담긴 공간의 감성이다. 한국 건축에서는 걷는 동선이 매우 중요하다. 한옥이 입구에서 마당, 대청으로 이어지는 동선 속에서 공간의 내·외부를 모두 경험하게 하듯, 그는 움직임 자체를 공간이라고 여기며 자연스러운 동선을 중시했다. 창턱의 깊이와 길이, 바닥의 턱, 외부에 툭 놓인 콘크리트 단차 같은 사소한 디테일까지도 그가 생각하는 한국적 감각의 요소다.

또 일반적으로 갤러리는 빛을 제어하고 작품을 걸기 위한 공간을 확보하기 위해 창을 최소화한다. 그러나 가이아 무시 디렉터는 창을 없애지 말아 달라고 요청했다. 이에 따라 최욱 건축가는 각 공간의 눈높이에 맞춰, 하나의 프레임처럼 창을 설계했다. 창은 단순히 외부와 내부를 잇는 개구부가 아니라, 공간마다 다른 풍경을 담는 액자가 되었다. 한국의 집은 일자형이 드물어 각 공간마다 다른 시선을 품는 구조였는데, 이와 같이 마이어리거울프 갤러리 또한 눈높이에 가장 잘 어울리는 다양한 시점의 풍경을 품고 있다.

05 빛이 이끄는 자연스러운 동선

넓지 않은 1층은 입구 역할을 하고, 계단을 따라 지하로 내려가면 자연스럽게 전시 공간이 이어진다. 최욱 건축가는 표지판이 없어도 몸이 움직이는 공간을 지향했다. 사람들은 본능적으로 빛을 향해 이동하게 되는데, 마이어리거울프 갤러리의 지하 전시장에도 긴 벽면 너머로 자연광이 들어와 관람객의 동선을 유도한다.

가벽 뒤에는 책장을 두고, 큰 유리창 앞에는 사무 공간을 배치했다. 법적 기준상 설치해야 했던 피난계단도 기능적인 요소에 더해 빛을 끌어들이는 장치로 설계했다. 위에서 갤러리 내부가 내려다보이는 계단 구조는 공간에 독특함을 가미한다.

06 환대를 담은 공간

건물 앞 삼각형 모양의 자투리 공간도 놓치지 않았다. 좁은 건물의 틈새를 환대의 제스처가 담긴 장소로 디자인한 것. 콘크리트 계단 위에 놓인 붉은 벤치는 잠시 쉬었다 갈 수 있는 곳이자 손잡이 역할을 하며 안전장치의 기능도 한다. 살짝 돌출된 콘크리트 구조물은 사람들이 앉아 이야기를 나누거나 전시를 기다리는 공간이 되어, 도심 속 작은 휴식처로 작동한다.

최욱 건축가 @oneoone.archive

홍익대학교 건축학과, 이탈리아 베네치아건축대학교Dott. Of Architecture에서 건축설계 및 이론을 공부하였고 2000년부터 원오원 아키텍스를 이끌고 있다. 국립중앙박물관 사유의 방, 제네시스 청주 프로젝트, 현대 모터 스튜디오 부산을 디자인했으며, 건축뿐 아니라 제품 디자인과 공간 기획, 전시까지 폭넓은 영역을 아우르며 오늘날 건축의 미의식을 탐구한다.

editor신문경

photographer김시진

취재 협조마이어리거울프 meyer-riegger-wolff.com, @meyerrieggerwolff

-

Array

(

[idxno] => 8329

[url] => /news/articleView.html?idxno=64852

[title] => 디자이너의 디자인, 일본 산업디자이너 소리 야나기

[target] => _self

[article_idxno_self] => 64891

[article_idxno_target] => 64852

[sort] => 0

[default_img] => 202511/64852_64888_341.jpg

)

- 디자이너의 디자인, 일본 산업디자이너 소리 야나기