조형이 된 자리

김효진 대표에게 책상은 고정된 자리가 아니라 매일 새로 짓는 무대다. 비워둔 자리 위에 채워진 감각들, 그 속에서 그녀의 균형이 드러난다.

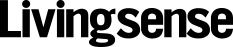

덴스크를 이끌며 오랜 시간 북유럽 가구를 수집하고 소개해 온 김효진 대표. 그녀의 마음을 오래 붙잡아온 것은 덴마크의 책상과 사이드보드다. 그중 단순한 기능을 넘어 실용성과 기발한 발상을 함께 담아온 덴마크의 책상은 그녀에게 하나의 기물이 아니라 시대와 감각을 비추는 매개로 다가왔다.

하지만 그녀에게는 고정된 책상이 없다. 일곱 해 전, 개인 책상을 과감히 없앤 것. 집은 철저히 쉬는 공간으로 남겨두자고 다짐한 신념 때문이다. 외근과 출장이 잦은 생활 속에서 ‘내 자리’는 오히려 제약이 됐고, 그때부터 필요한 도구들을 작은 상자에 담아두고 그날의 공간과 상황에 맞는 책상을 골라 쓴다. 자리에 얽매이지 않아도 되는 환경이 갖춰진 지금, 그의 방식은 오히려 자신의 리듬과도 닮았다. 요즘 그녀가 가장 오래 머무는 책상은 덴스크 쇼룸에 자리한다. 강우림 작가의 아트 퍼니처. 가구이면서 동시에 작품인 이 테이블은 업무를 진행하다가도 손님을 맞이하고, 차를 나누는 한때가 지나면 식사가 이어지기도 한다. 대화와 일이 자연스럽게 오가며, 책상은 어느새 겹겹의 장면을 품는다.

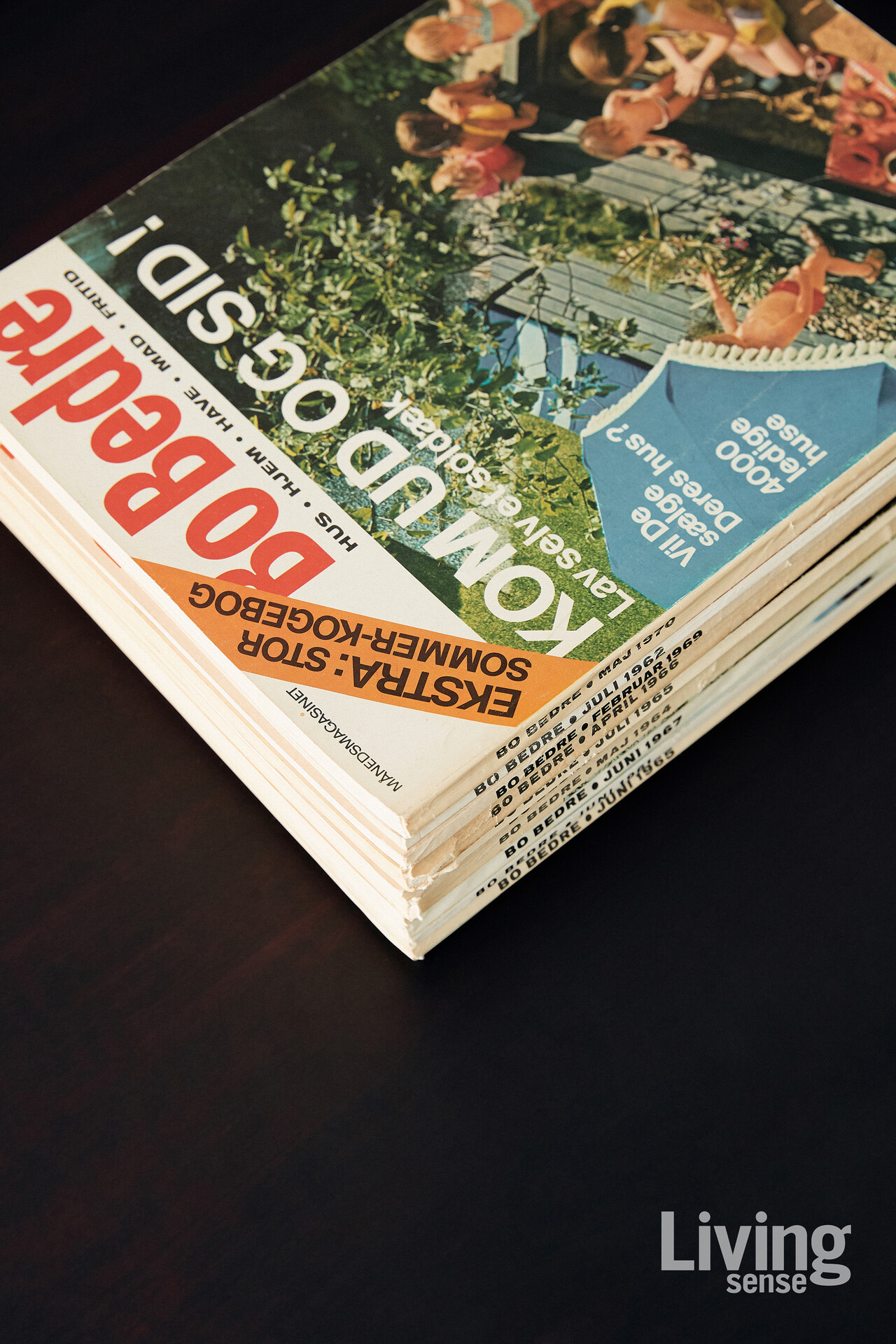

그녀가 덴스크를 일궈오며 오래 지켜온 태도는 균형이다. 북유럽 가구를 꾸준히 들여오고 소개해 온 것도 단순히 스타일을 늘어놓기 위함이 아니다. 사람들의 일상은 늘 논리와 계산, 효율과 판단 같은 좌뇌의 언어에 치우치기 쉽다. 하지만 감각과 직관, 그리고 미감을 받아들이는 우뇌의 결이 더해져야 삶은 비로소 온전해진다. 그래서 그녀의 곁에는 언제나 조형적인 사물들이 놓인다. 강우림 작가의 테이블을 비롯해 석문진 작가의 펜 통, 윤남권 작가의 트레이, 덴마크 여행길에서 우연히 데려온 빈티지 문진까지. 오브제들은 기능을 넘어 책상 위의 공기를 환기하며 익숙한 하루에 다른 호흡을 불어넣는다. 수많은 것 가운데 삶을 풍성하게 해줄 가치를 가려내어 일상에 들이는 일. 덴스크의 철학은 그렇게 그녀의 책상 위에도 고스란히 스며 있다.

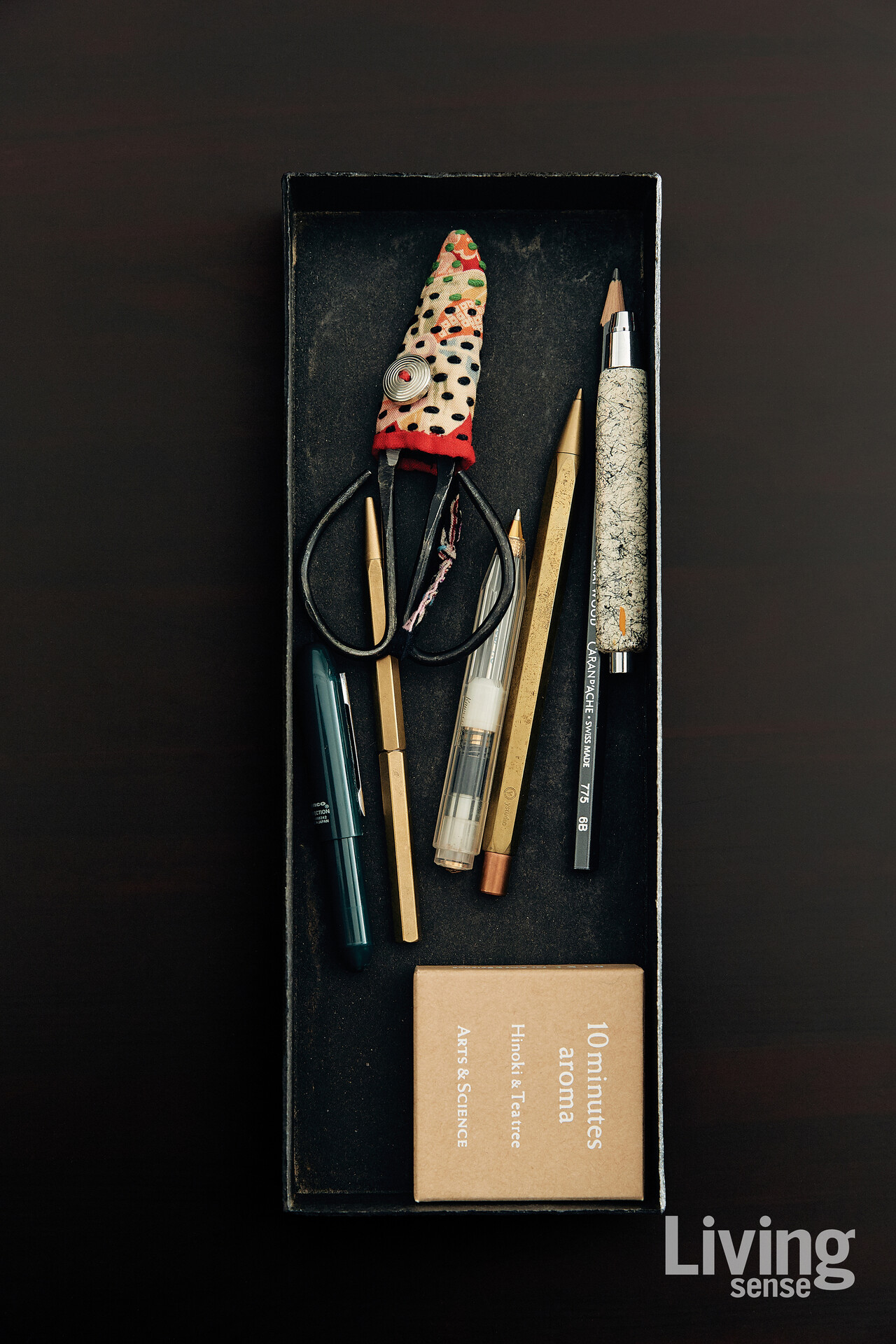

그녀의 습관은 아날로그와 디지털 사이를 오간다. 문서 정리나 간단한 메모는 아이패드와 노트북으로 충분하지만, 중요한 계산이나 드로잉은 여전히 종이 위에서만 완성된다. 얇고 가벼운 무인양품 노트는 주머니에 넣어 다니며 언제든 펼칠 수 있고, 영국 왕실에도 문구를 납품하던 스마이슨(Smythson)의 노트는 쓰지 않고 곁에 두는 것만으로도 만족을 준다. 종이를 넘기며 손끝에 닿는 감각은 디지털로는 대신할 수 없는 집중의 깊이를 남긴다.

김효진 대표의 책상은 언제나 비어 있으면서 채워져 있다. 정해진 자리에 머물기보다 매 순간 자신에게 맞는 방식을 찾아가고, 실용과 미감을 함께 두며 하루를 이어간다. 그렇게 균형을 찾는 순간들 속에서 그녀의 삶은 단단히 다져진다.

숫자와 논리만으로는 삶이 기울어요.

그래서 우리 곁에는 늘감각을 흔드는 사물이 필요해요.

editor김소연

photographer김연제